いつもお世話になっております。私は大学で研究補助をしてしており, 環境試料などから分離した細菌の同定をしています。今回はB&M法によるグラム染色での胞子の染まり方と鮮明な菌体画像を撮るときの試料調製についてお伺いしたく, メールしました。

(1) 同定対照とした菌株は, 嫌気環境試料から分離し, 16S rDNA配列からClostridium属ではないかと考えられました。B&M法によるグラム染色の結果は陰性でしたが, 薄赤に染色された菌体よりも濃く染まっている丸いものが観察されました。胞子だと思い, 周囲の研究員の方に見てもらったのですが, グラム染色を行ったことがないのでわからないと言われました。胞子は, グラム染色すると薄く染まると過去の質問箱の回答がありました。今回のように胞子が濃く染まってしまうことはないのでしょうか??? もし濃く染まるとしたら, その原因は何だと考えたらよいでしょうか???

(2) この分離した菌株は長さが1μmほどの桿菌ですが, どうも上手く菌体写真が撮れません。論文などに載っているモノクロの菌体写真のように撮るにはどうしたらいいのでしょうか??? 細胞をグラム染色やサフラニン溶液などで染色すると輪郭がぼやけてしまい, “こんな写真は使えない”と先生にダメ出しされました。なにか他の染色法や特殊な試料の調製法などがあるのでしょうか??? (顕微鏡はZEISSのAxioskop2 plusを使用しています)

どうぞよろしくお願いします。

【回答】

有芽胞細菌にはAmphibacillus属, Bacillus属, Clostridium属,

Desulfotomaculum属,

Oscillospira属,

Sporohalobacter属,

Sporactobacillus属,

Sporosarcina属,

Sulfidobacillus属,

Syntrophospora属があり,

このうち病原性菌として重要なものはClostridium属,

Bacillus属であります。これらの細菌は,

栄養細胞の (1) 分裂増殖, (2) 芽胞形成, (3) 芽胞, (4) 発芽, (5) 発芽生育,

そして(6) 栄養細胞となる生活循環を営んでいます。芽胞の基本構造は, 外側から芽胞殻,

コルテックス, コアとなり, 芽胞形成過程は7段階 (第I期: 軸状染色体期, 第II期:

分割期, 第III期: 前芽胞形成期, 第IV期 : コルテックス形成期, 第V期: 芽胞殻形成期,

第VI期: 成熟期, 第VII期: 芽胞遊離期) に分けられています。芽胞は分裂しないで休眠性を維持し,

熱, 放射性物質, 抗生物質, 消毒薬などに強い抵抗性を示します。発芽はアミノ酸や糖質などの発芽誘起物質により短時間で惹起され,

抵抗性を失った栄養細胞と同じになります。また, 発芽後の生育に入るとコルテックスは分解され,

コアは栄養細胞から芽胞殻を破って飛び出し, 再度分裂増殖を繰り返します。もちろん,

菌種によって多少の違いはありますが, 概ねこのような性質をもっていますので,

培地上の発育集落ではさまざまな状態で出現することになります。それは培地の種類

(サプリメントの違いなど), 培養条件 (遊離酸素条件, 炭酸ガス・窒素ガス・水素ガス濃度,

培養温度, 培養時間など) によって異なることから, 染色鏡検では確認することができない場合も少なくありません。

(1) の質問: グラム染色で薄赤の菌体と濃い胞子???

菌種名, 培養条件などがわからないので, はっきりしたことは言えませんが,

Clostridium属であれば,

前芽胞状態のため, 菌体よりも芽胞が濃く染まって見えたものと推定します。一般的に嫌気性菌は,

培地の種類と培養時間, 嫌気性条件によって発育状態が異なることから, グラム染色性が不定となり,

培養時間が長くなるにつれ, グラム陰性に染まりやすくなります。特に24時間以上の培養菌ではグラム陽性菌がグラム陰性に染色されることがしばしばです。これと反対に,

培養時間が短いと染色性は明確になりますが, 今度は芽胞形成が見られないことがあります。適度な条件であれば,

菌体はグラム陽性色の濃い青色に, そして芽胞は難染色性のため染色されないか,

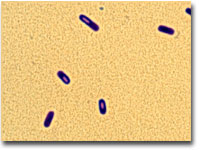

あるいは極薄く染まって抜けたように見えます。参考までにClostridium difficileのグラム染色写真

(写真1) を提示しました。

写真1 Clostridium difficileのグラム染色写真 (山中喜代治作成)

(2) の質問: 染色法と顕微鏡写真の撮影法について???

塗抹標本の作成に際し, 多量の菌体を用いないこと, 染色前の固定をメタノールで行うことを薦めます。また,

グラム染色以外に芽胞を特徴付ける特殊染色 (芽胞染色法) がありますので, 以下にその手順を示しますので一度試してください。芽胞染色法の特徴は,

脂質の多い芽胞をクロム酸などで処理し, 加温条件で染色することにあります。なお各種色素液の作り方は微生物検査専門書を見てください。

A. Moeller法

(1) 塗抹標本作成 (塗抹・乾燥・固定・乾燥)

(2) 5%クロム酸水溶液で2_3分脱脂後, 水洗

(3) チールの石炭酸フクシン液で2_3分加温染色し, 冷却後水洗。

(4) 1%硫酸水で数秒間脱色し, 直ちに水洗

(5) 5倍希釈レフレルのアルカリ性メチレン青で1分間染色

(6) 水洗・乾燥・鏡検

≪菌体は淡青色に, 芽胞は赤色に染まる≫

B. Wirtz法

(1) 塗抹標本作成 (塗抹・乾燥・固定・乾燥)

(2) 5%マラカイト緑水溶液で2_3分加温染色

(3) 冷却後, 水洗

(4) 0.5%サフラニン液で30秒間染色

(5) 水洗・乾燥・鏡検

≪菌体は赤色に, 芽胞は緑色に染まる≫

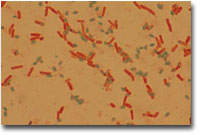

参考までにBacillus cereusのWirtz法による芽胞染色写真 (写真2)を提示しました。

写真2 Bacillus cereusのWirtz法による芽胞染色写真(田中美智男氏提供)

芽胞は光を通さず, 屈折性の強い物質であり, 位相差顕微鏡でみると芽胞だけが強く光って見えます。染色標本の高倍率撮影では色素沈着した立体菌の屈折が悪く, 境界が明瞭に見えないことが多く, 写真撮影ではいつも悩んでおります。残念ながら顕微鏡の写真撮影に関する奥義は持っておりませんので, 写真の専門家にお尋ねください。

【回答】

丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。B&M法でのグラム染色では,

試料となる細菌の生育条件や段階で染色のされ方に違いがあることを教えていただき,

とても勉強になりました。また胞子染色もこんなにきれいに染まるものなんだと,

添付していただいた写真を拝見し驚きました。是非, チャレンジしてみたいと思います。今回は,

本当に詳しく教えていただき心から感謝しております。これからも「質問箱」での回答をかかさずチェックし,

勉強していきたいと思います。