お忙しいところ恐れ入ります。看護学生です。微生物の勉強をしています。グラム染色について教えて欲しいのですが・・・“グラム陰性菌がグラム染色で赤色に染まる”のは何故でしょうか??? グラム染色の原理を教えて下さい。

すいません。追加の質問ですが・・・「グラム陰性菌がグラム染色で染まらないのは外膜があるために染色試薬のヨード溶液が細胞質まで達しないためにクリスタルバイオレットで染色されず紫色に染まる」という記述はおかしいですよね。紫色に染まるのはグラム陽性菌ですよね。どこが違っているのか, 教えて下さい。

過去の質問を拝見しましたが, 難しくてよく分からず, また質問させていただきました。よろしくお願いします。

【回答】

細菌細胞の特質と色素との吸着性および化学的親和性に基づく染色理論には概ね4つ

(物理的説・化学的説・固溶説・コロイド説) が知られています。これにヨウ素反応と脱色の連携を組み合わせてグラム染色が完成しました。その最初の提唱者がChristian

Gram (1884年)であり, 細菌細胞の表層構造の違いによって染色性が異なることを利用し,

一次染色液とヨウ素液との複合体の大きさと細胞壁ペプチドグリカン層および細胞質膜の密度との関係,

さらに脱色剤と細胞壁蛋白・脂質の溶解度の関係によって染別しました。その後多くの研究者による改良によって,

現在のグラム染色が定着しています。今回は, 多くの理論の中からほぼ満足できる推論を図式にて解説してみたいと思います。

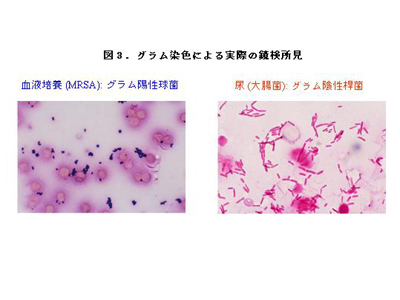

◆グラム染色の手順と原理 (図1)

(1) 今仮に細胞壁の厚い球菌と薄い桿菌がスライドグラス上にあったとします。

(2) これらの細菌をスライドグラスに定着します (熱やアルコールで固定)。

(3) クリスタル紫を作用させると, 両菌ともに青または青黒紫色に染まります。

(4) 次にヨウ素液を作用させると, 菌体内でクリスタル紫とヨウ素の複合体が形成され,

分子量が大きくなります。

(5) 脱色の目的でアルコールを作用させると, 細胞壁が損傷を受け, 薄い細胞膜の菌は表層密度が広がり,

菌体内に形成されたクリスタル紫ヨウ素複合体液が菌体外に流出します。これに対し,

細胞壁ペプチドグリカン層の厚い細菌は少々のアルコールによっても僅かな損傷しか受けず,

細胞表層からの染色液流出は起きません。故に, この時点では細胞壁の厚い菌は青色に,

これに対して細胞壁の薄い菌は無色となっています。

(6) 最後に赤色のパイフェル液 (フクシン希釈液) やサフラニン液を作用させると,

無色となっていた細胞壁の薄い細菌が赤色に染色されます。

(7) 十分な水洗, 乾燥の後, 顕微鏡にて観察します。

(8) 青または黒紫色をグラム陽性 (+), 赤または朱色をグラム陰性 (−)

と判定します。

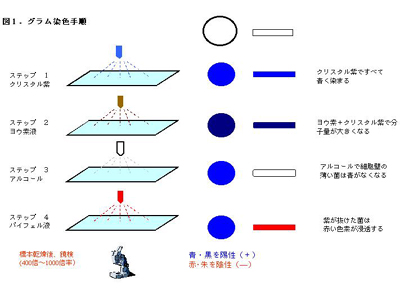

◆ グラム染色と形態による分類 (図2)

グラム染色後の顕微鏡検査にて染色性を判断するとともに, 細菌細胞の形を判定して球菌と桿菌に大別し,

都合4つに分類することができます。

(1) グラム陽性球菌: ブドウ球菌やレンサ球菌など

(2) グラム陽性桿菌: ジフテリア菌やクロストリジウムなど

(3) グラム陰性球菌: 淋菌, 髄膜炎菌, ブランハメラなど

(4) グラム陰性桿菌: 大腸菌, 赤痢菌, 緑膿菌, コレラ菌など

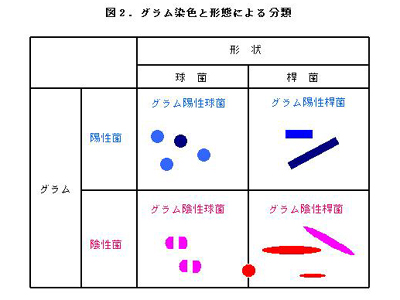

◆ グラム染色による実際の鏡検所見 (図3)

代表的な細菌の染色像を紹介します。

(1) 血液培養にて検出したグラム陽性球菌

Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌: MRSAでした)

(2) 膀胱炎患者尿から検出したグラム陰性桿菌

Echerichia coli (大腸菌)