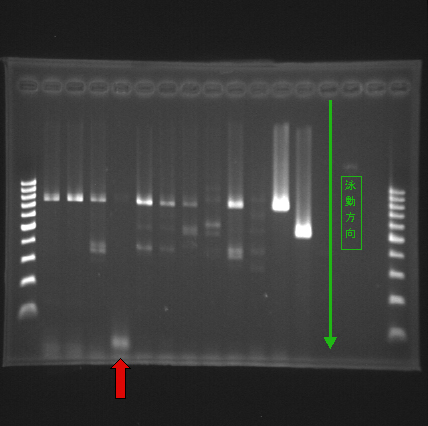

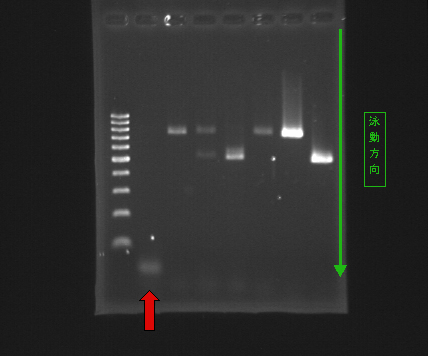

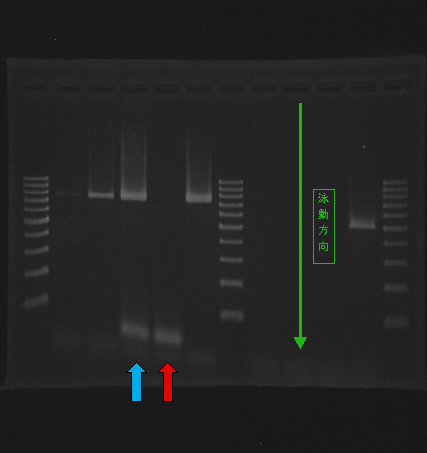

いつも勉強させていただいております。食中毒原因菌の検査でPCR法を利用しているのですが, 電気泳動において, 本来出現してほしい部分にバンドが認められなかったので, 撮影した写真をよく見ると, 泳動下流側 (100 bp未満) に太いバンドが認められます。

一瞬「ゲル作成の際にウェルに穴が開いてサンプルが流れた???」とも考えたのですが, その場合に泳動下流側に太いバンドが果たして存在するのか疑問です。さらに[写真3]では, 水色矢印では735 bpのほうはバンドが検出されていますので, サンプルが亀裂から流れたとも考えにくいです。

どういった手技のミスでこのようなことが起こると考えられるでしょうか???インターネットや書籍を検索しましたが, 原因を特定するまでには至りませんでしたので, ここに質問させていただきました。

泳動条件は100V, 45分 (ゲルの2/3辺りまで流れたら泳動をストップ)

アガロース・ゲル濃度は2%

使用マーカーは100 bp Ladder

菌Aは735 bp、菌Bは500 bpにバンドが認められるduplex PCR法

なお, 写真は3枚ありますが, それぞれ検査者が異なっております。よろしくお願いいたします。

【回答】

先ず, 質問の原因については“アガロースゲル電気泳動での問題ではない”と思われます。電気泳動像を拝見する限りでは,

PCRが良好に行われなかった検体のみで質問の現象が起きていることから, 矢印の下流のバンドはプライマーダイマーである可能性が示唆されます。プライマーダイマーはPCR増幅が良好に行われなかった結果として形成される副産物のようなものです。プライマーダイマーが形成される要因はいくつかありますが,

今回の場合, ほとんどの検体で良好にPCR増幅してプライマーダイマーの形成がないことから,

使用しているPCRサイクルやプライマー配列の影響の可能性は低いと考えます。

目的の鋳型DNAが使用しているプライマー配列をもつにもかかわらず, プライマーダイマーが形成されているとすれば, PCRサイクルやプライマー配列以外のPCR条件を検討することで軽減できるものと思われます。特に鋳型DNAの純度や量はPCRの成否に大きく影響すると考えられます。MgCl2濃度を上げることで増幅の効率が良くなることもあります。また, プライマー濃度が高すぎるとプライマーダイマーが形成されやすいので, その濃度を下げてみるのも一つの方法かと思います。Hot Start PCRを行った場合にプライマーダイマーの形成を含め非特異産物の形成が抑えられますので, 予めHot Start PCRを行うことで可能性を軽減することも出来ると思います。

今回の質問では, 実験者が全て異なるという点において原因の追究が難しい点もあるかと思いますが, 一度使用している鋳型DNAやPCR条件などを検討されることをお勧めします。