初めて質問させていただきます。とても勉強になるサイトに出会えて大変うれしく思っております。

現在, 外来診療にてグラム染色により気管支炎や副鼻腔炎の鼻漏, 尿など, 染色して外来での抗生剤の使用を決定しております。その中で, GNCB (gram-negative coccobacilli) を確認した折に, “うっすらと莢膜が確認される”ようなものを認めることがあります。「莢膜を有するものは, H. influenzae type b (Hib) で, これら重症例では迷わず第3世代セフェムを選択すべき」というのを本で読みました。同検体を外注検査機関に培養・同定検査に提出しまして, Hibかどうかの確認をお願いしたのですが (自分の判断をフィードバックするために),「Hibって何ですか???」と質問が返ってきまして, 上記を説明してお願いしましたが, 結局「Hibかどうかの確認のしようがありません」との結果でした。

今でも時々, インフルエンザ桿菌が疑われる検体で, 莢膜を有するように見えるものに出会います。そのような場合は, “Hib”と判断してよろしいでしょうか。染色方法はグラム・ハッカー変法ですが, 外来の臨床の現場で出来る限り迅速に出来るように, 乾燥固定はドライアー, クリスタルバイオレット, ルゴール, サフラニン液ともに10秒の薬浴, 脱色は20〜30秒で行っています (ちょっと邪道かもしれません。でも, 結構きちんと染まっています)。よろしくご教示のほど, お願いします。

【回答】

大変難しい問題だと思います。Haemophilus influenzae type B

(Hib)は莢膜を持ち, 組織侵襲性の感染症 (髄膜炎, 敗血症, 蜂巣炎, 関節炎,

喉頭蓋炎, 肺炎, 骨髄炎など) に関与する頻度が高いとされ, 特に髄膜炎から分離されるインフルエンザ菌の約9割がHibであるとも言われています。しかし莢膜を持つインフルエンザ菌はHibだけでなく,

頻度は少ないものの他の血清型の莢膜保有株も存在します。莢膜多糖体の抗原性により,

a_fまで6種類の血清型が知られていますが, 成人の呼吸器感染などから分離される菌株の多くは莢膜を欠く型別不能(NT)

株と言われています。Hib感染の約85%は0_4歳の乳幼児で見られるとされますが,

健康な乳幼児でも鼻咽腔に0.5_3%はHibを保有しているという報告もあります。多くの場合4歳までに無症候性に感染して免疫を持っているため,

5歳以上での発症は少ないものと考えられています。つまり特に4歳以下の乳幼児

(あるいは免疫能の低下した患者さん) の検査材料中に莢膜を持つグラム陰性小桿菌

(球桿菌) が認められた際に“Hibの可能性が高くなる”と考えられますが, 実際には大変難しい問題です。莢膜を持つHibであっても髄液のグラム染色で常に莢膜が認められるわけではなく,

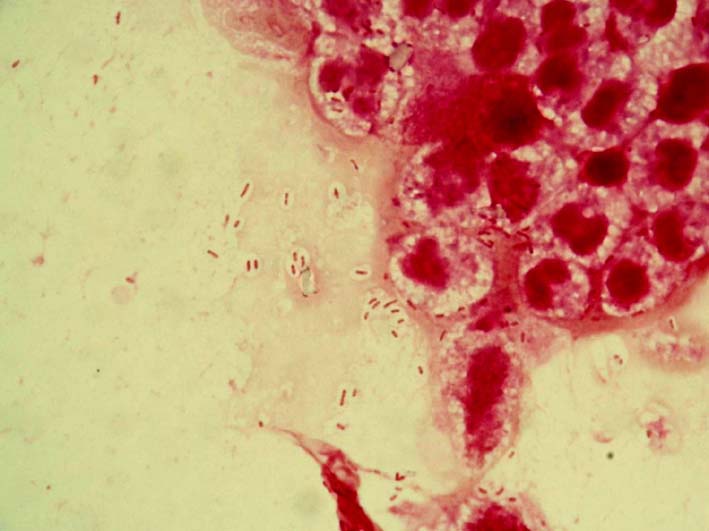

ほとんど確認できないこともあります。〔写真1〕のグラム染色は髄液中に認められたHibと考えられる菌の厚い莢膜です。莢膜は透明な背景の中では確認し難く,

写真のようにフィブリンや粘液物質などが存在し, ピンク色の濃い部分で確認されやすくなります。

[写真1: 髄液中のインフルエンザ菌]

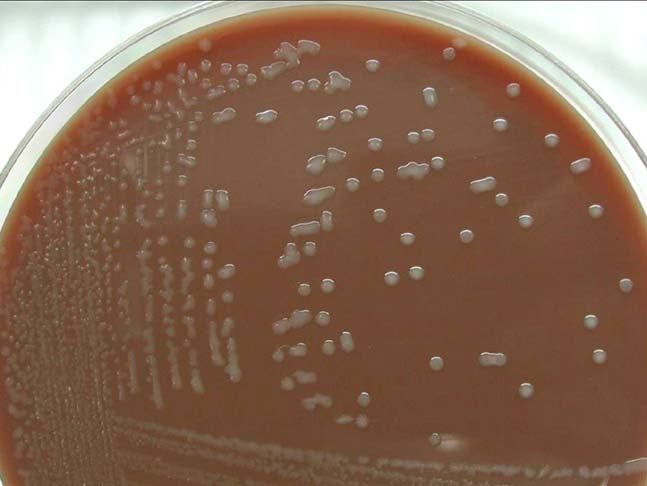

〔写真2〕はチョコレート寒天培地上の集落です。 Hibは莢膜を持つため, 培養すると光沢のある湿潤性集落を形成します。ムコイド様で隣の集落と融合したような所見も認められます。

[写真2: 髄液より分離したインフルエンザ菌の集落(チョコレート寒天培地)]

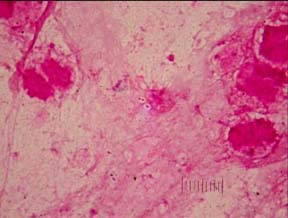

ただし, 通常の医療施設では型別用の抗血清を常備していないことが多く, Hib疑いで処理されている可能性も高いと考えられます。髄液に関してはHibの抗原を直接検体から検出できる診断キットが市販されていますが, その他の材料での診断キットは市販されていません。グラム染色だけでも, 乳幼児の髄液で明瞭な莢膜を持つグラム陰性小桿菌が認められれば, “Hibの可能性は極めて高い”と言えますが, 痰や鼻汁中では紛らわしい菌が多々存在し, 推定は難しくなります。Hibとは異なるインフルエンザ菌であっても菌体周囲に薄い莢膜様の透明帯が認められることもあります。また, 〔写真3〕は喀痰のグラム染色像ですが, 明瞭な莢膜を持つグラム陰性短桿菌が観察され, あたかもHibのように見えますが, 培養ではムコイド型集落を形成するパスツレラ菌が分離されました。インフルエンザ菌とパスツレラ菌は同じ科に属し, 形態が類似しています。また, 上気道に常在する嫌気性グラム陰性桿菌の中にも類似する形態を示す菌株が存在します。

[写真3: 喀痰中のパスツレラ菌 (文献1より引用)]

実際の臨床検体中には様々な微生物が存在し, グラム染色のみでの推定には限界がありますが, 重症化する危険性のある菌種をグラム染色にて早期に察知し, 対処できれば理想的なことだと思います。可能であれば先生がグラム染色でHibを疑われた検体からの分離菌 (インフルエンザ菌) の保存だけでもできれば, 後にまとめて専門機関に精査をお願いするということも可能ではないかと思います。明確な回答にはなっていないかも知れませんが, 参考になれば幸いです。

〔参考文献〕

感染症診断に役立つグラム染色・実践永田邦昭のグラム染色カラーアトラス.

日水製薬発行, 2006.

【質問者からのお礼】

大変勉強になりました。ありがとうございました。このように専門の先生からお返事をいただけるなんて夢のようです。かかりつけ医の診療をしていましたら,

なかなか専門の先生にご意見を頂く機会がなく, 疑問が疑問のままで日々を過ごしてしまいがちで,

思い切って相談させていただいて本当に良かったです。写真まで添付していただきましてありがとうございました。

グラム染色は, 大学時代の実習にしたかどうか記憶にも遠いくらいになっているところ,

プライマリケア学会での講演を聴いて, そんなに有用ならと思って独学で (といっても,

既に世の中では定着している技術ですから, 今まで不真面目でしなかったものが少し真面目にし始めたという方が正しいですね)行い始めました。素人ですから,

その判断が正しいかどうか, 迷ったときの相談相手というのがいなくて, 本を開いたりするのが唯一の手がかりでした。ご教示いただきましたカラーアトラスを入手して,

また勉強していきたいと思います。 大変お世話になりました。なお, 今後ともよろしくお願い申し上げます。