北海道の病院で勤務しています臨床検査技師です。

当院では, 喀痰のグラム染色と培養検査は提出検体をそのまま用いて行っているのですが, 喀痰洗浄による常在菌の抑制, 起炎菌の選択的発育による (語弊があるかもしれませんが) 塗抹・培養検査の向上を目的として, 今後は喀痰洗浄を行った後に染色・培養をしようという方向で検討しています。比較検討として30〜40検体程, 洗浄の有無でどの程度の差があるか検討中なのですが, 今のところ (約10検体) 大きな差が認められません。これは洗浄の手技に何か原因があるのでしょうか。手技としては:

(1)喀痰から大豆程度の大きさの膿性部分を生食10 ml入りスピッツに移す。

(2)振とうして, 残った膿性部分を次の生食10 ml入りスピッツに移す。

(3)これを繰り返し, 3回程洗浄して, “生食の濁りがなくなったら”残った膿性部分を塗抹,

培養する。

ご享受の程, よろしくお願いいたします。

【回答】

喀痰洗浄培養法は常在菌が多数存在する検体からの起炎菌の選択的分離において大変有用な方法です。ただ質問のように,

洗浄しても常在菌があまり排除できない場合があります。その要因としては洗浄不足,

あるいは誤嚥性肺炎などが挙げられます。

質問には“大豆程度の大きさの膿性部分を生食10 ml入りスピッツに移す”とありますが, 菌分布の不均一の問題もありますので, 量が足りるのであればもう少し多めの方が良いのではないかと思います。洗浄方法については, 質問者の方法でも特に問題はないと思いますが, 洗浄した後に周囲に浮遊する常在菌が再付着するという問題もあります。当院で喀痰洗浄する際には「三木の方法」に準じた方法で実施しています。滅菌生食水を10_15 ml入れたシャーレを3枚用意して, 最初のシャーレに喀痰の膿性部の一部を入れ, 白金耳にて振り洗いして喀痰をバラバラにします。喀痰をシャーレに展開することによって喀痰の性状が見えやすくなることが一つの利点です。新鮮な好中球に富む膿性部は比較的やわらかで淡黄色を呈することが多いように思います。中には喀痰カップ中で膿性部に見えても扁平上皮の塊であることもありますが, このような喀痰は比較的硬くて白色調を呈することが多いように思います。喀痰の性状はひとつひとつ違いますので, あくまでそのような傾向があるということですが, 最初に喀痰をバラバラにした状態で肉眼的に, あるいは白金耳で触れて確認します。次にバラバラになった喀痰の小片を滅菌した白金耳ですくい採り, シャーレの蓋に軽く押し付けて周囲に付着した余分な水分を取り除きます。この操作を取り入れることで周囲に浮遊する常在菌の持ち込みを最小限に抑え, 再付着を防ぐことが出来ると思います。以後この操作を3枚目のシャーレまで続けて, 最終的に洗い終えた喀痰の小片を数個集めて培地に塗抹します。3回洗浄後に膿性部が残らなかった痰については“洗浄培養不可”として, 残りの喀痰で通常の培養をするか, 再提出を依頼します。

少し古いデータになりますが, この方法で当院にて実施した喀痰洗浄培養法の成績を紹介します。主に外来患者さんの喀出痰231例を検討した結果です。

(1) 起炎菌選択例

洗浄後に常在性菌が減少し, 推定起炎菌が最も優勢にあるいは純培養状に出現した事例

: 39%

(2) 全菌数減少例

洗浄後に全菌種が減少あるいは消失し, 起炎菌らしき菌が検出されなかった事例:

41%

(3) 最初から起炎菌のみであった例

洗浄前にも常在菌がほとんど存在せず, 起炎菌と考えられる菌種のみで,

洗浄後もその菌量にほとんど変化がなかった事例 : 7%

(4) 洗浄効果なし

洗浄後も全菌種のコロニー数にほとんど変化がなく, 常在性菌が取り除けなかった事例

: 13%

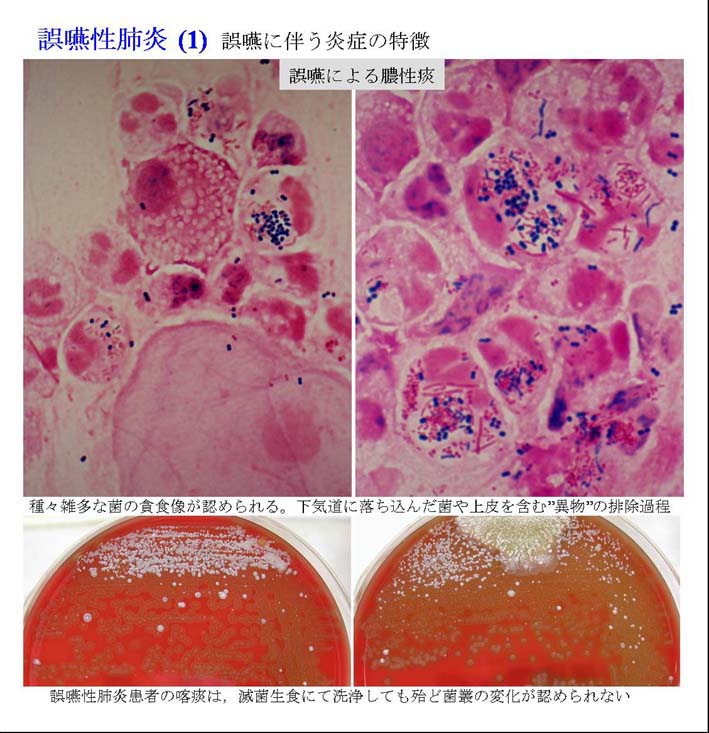

以上のような結果となりましたが, (4)の事例がおそらく誤嚥性肺炎ではないかと思います。主に唾液誤嚥により喀痰中に落ち込んだ常在菌は下気道においては異物であり,

多核白血球が浸潤し, 貪食して排除しようとします。結果的に膿性痰が喀出されるわけですが,

このような喀痰をいくら洗浄しても常在菌はなくなりません。この時点では複数の常在菌のすべてが炎症の原因となっていると考えられますが,

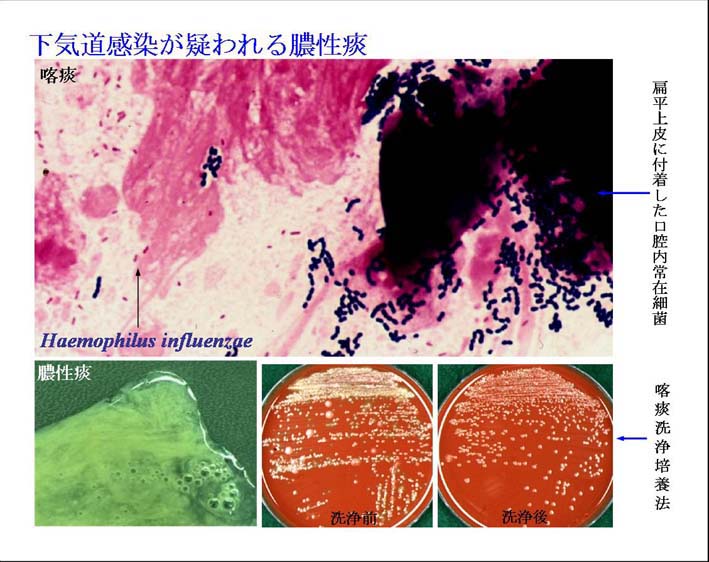

ただ病原菌ではありませんので, 多くの場合, 次第に排除されて行くと考えられます。図1に誤嚥性肺炎の一例を示します。ただこの中に潜む病原菌が生き残って増殖を始めた場合には,図2のような膿性痰が持続して排出されることになり,

起炎菌は白血球が集中するところに選択的に分布するようになります。常在菌も同時に存在しますが,

白血球とは混じり合っておらず, 貪食像も認められません。喀出時に喀痰に付着しただけですから,

洗浄により洗い落とすことが可能です。

|

|

〔参考文献〕

三木文雄 : 臨床検査, 16 : 235_242 , 1972.

永田邦昭 : 感染症診断に役立つグラム染色 (日水製薬), 2006

【質問者からのお礼】

喀痰洗浄の質問をさせていただいた病院勤務の臨床検査技師です。

的確な回答をありがとうございました。アドバイスをいただいた後, グラム染色を再確認し,

誤嚥性肺炎像を認める検体も数件ありました。しかし, 誤嚥性肺炎が疑われないような検体でも常在菌の減少があまりみられなかったのは,

ご指摘いただいたように洗浄した後に周囲に浮遊する常在菌が再付着していた可能性が高いと思いました。ですので,

今度は先生に示していただいた「三木の方法」に準じた方法で再検討を実施していきたいと思います。スピッツによる混和洗浄では,

洗浄に耐えうる喀痰が思った以上に少なかったため, 検討数がなかなか増えないのが悩みでありました。つまり,

実際の臨床検体で洗浄が行えるものがかなり限られてくるのではと考えておりましたが,

先生に示していただいた方法であれば洗浄が行える検体数もスピッツでの洗浄より多くなると思われます。貴重なアドバイス,

貴院の洗浄培養法の成績データまで教えていただき大変感謝しております。ありがとうございました。