ご無沙汰しております。●●大学病院検査部の■■です。今日は教えて頂きたいことがあってメールいたしました。

当院では, 血液培養はほとんど好気・嫌気ボトル各1本ずつ出されています。本来ならば, それぞれ2本ずつ出したほうが検出率が向上するとのエビデンスがあることは聞いたことがあるのですが, どのように指導されているのでしょうか??? また, 日本の大学病院レベルの施設としてはどの程度2本ずつ採取することが行われているのでしょうか??? ご存知でしたらご教授ください。よろしくお願いいたします。

【回答】

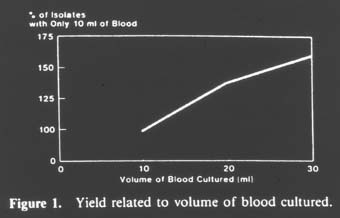

血液培養検査で培養する血液量が多くなればなる程, 陽性となる件数が増える

(偽陰性率が減少する) のは広く知られていることです。スライドは10 ml採血と20

ml採血, 30 ml採血での分離率 (10 ml採血を100%とした場合) を示していますが,

20 ml採血では1.3倍, 30 ml採血では1.5倍以上の分離率になります。

実際の血液培養ボトル (全自動血液培養装置用) への血液注入量は最大10 mlですから, 2本, 3本と血液培養ボトルの数を増やすと分離率は増加することになります。ただ, スライドの折れ線グラフからわかるように, 採血量を増やしても, 段々分離率の増加の程度は小さくなってきます (平坦化してくる)。恐らく, 40 ml採血と30 ml採血では有意の差がなくなってくると考えられます。という訳で, 無限に採血量を増やす方向ではなく, 患者にも, 医療を提供する側にも, 常識的な範囲内の採血量にしているという現状です。

好気, 嫌気, それぞれ2本ずつとなると計40 ml採血です。そのように指導してもよいと思いますが, 回答者なら同じ40 mlの採血量なら“好気, 嫌気, それぞれ1本ずつで, しかも2セット (左右の肘静脈から)”の採血を勧めると思います。合計の採血量とは別に, いくらのセット数で採血するかという穿刺回数が分離率に影響することも考慮してください。

それと, 日本の大学病院レベルの施設で, 1セット内で, 好気, 嫌気, 2本ずつ採取しているところは数少ない, むしろ例外的だと思います。