平素は貴会のサイトにて微生物について勉強させていただき, 感謝申し上げます。

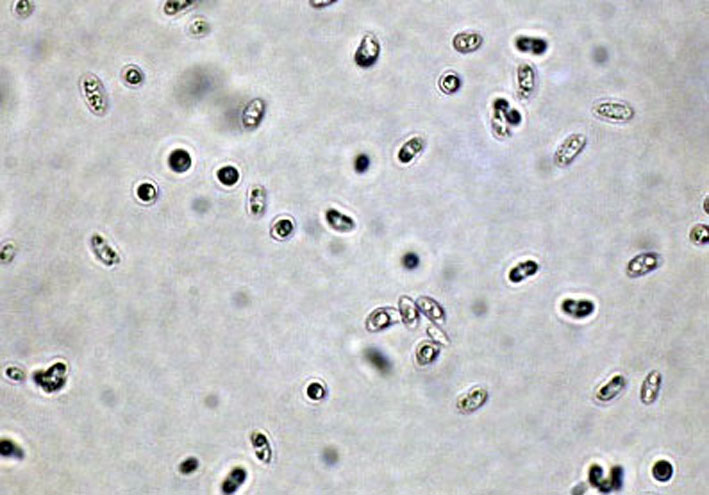

先日落下菌検査を行いました。クロラムフェニコールを添加したポテトデキストロース寒天培地に赤色の集落が発生し, さらに数日後, コロニー周辺に霧吹きで吹いたように多数のコロニーが発生しました。不思議に思い, あらためて培地に白金耳にて培地に塗ったら, 同じような状況になりました (写真1)。なお, 顕微鏡観察では酵母のような菌体で, 出芽は確認できませんでした。菌体内部に胞子のような物を持った菌体や数個に顆粒状の物がある菌体を確認しました (写真2)。質問は;

(1) このような場合, (数日) 後から出てきた細かい集落は (落下菌の) 菌数に加えない方がよいのでしょうか???

(2) もし, このような現象が1つの菌集落から, なんらかの作用で飛ぶとしたら, これはいったい何が起きているのでしょうか???

添付した写真だけで判断して頂くのは難しいのかもしれませんが, よろしくお願いいたします。

(写真1)

図1のように, コロニー周辺に霧吹きで吹いたよ うにコロニーが発生する酵母は, “射出胞子”を形成する酵母と考えられます。その中でも, コロニーがカロテノイド性色素による赤色またはサーモンピンクを呈するものとして, 担子菌系アナモルフ酵母であるSporobolomyces属が知られています。本属は, 出芽と射出胞子 (ballistospore) の形成によって増殖することが知られています。コロニー周辺に, 霧吹きで吹いたように多数のコロニーが発生したのは, コロニーから飛ばされた射出胞子が増殖し, 新たなコロニーが形成されたことに起因する可能性が高いと考えられます。

菌数測定を実施される際には, 本来の菌数をより反映する結果を得るために, 射出胞子により二次的に形成された小さなコロニーは菌数に加えないほうがいいでしょう。

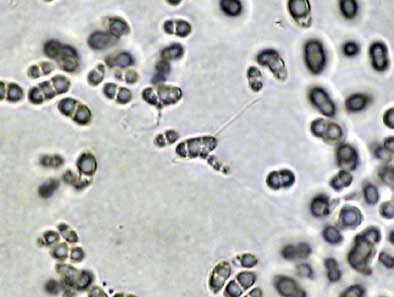

射出胞子は, 栄養細胞に生じた小柄 (梗子, sterigma) 上に形成され, 成熟とともに射出されます。その機構は‘droplet mechanism’と一般に言われています。小柄上に形成された射出胞子の基部にドロップ (drop) が形成され, ある大きさに達した時点でこのドロップがはじけ, その際の圧力が原動力となり射出胞子は空中に放たれると考えられています。

残念ながら図2では, 細胞の大きさが分からないことと, 射出胞子形成酵母に特徴的な小柄や射出胞子の特徴が認められないことから, 射出胞子形成酵母であると断定することが難しいです。射出胞子によると推察される二次的なコロニーの形成が盛んな時期であれば, 小柄や射出胞子が観察しやすく, 射出胞子形成酵母であると断定できるのではないかと思います。

早速の回答に感謝申し上げます。このように飛び散っていく酵母がいると知り, 酵母について考えることが楽しくなってきました。

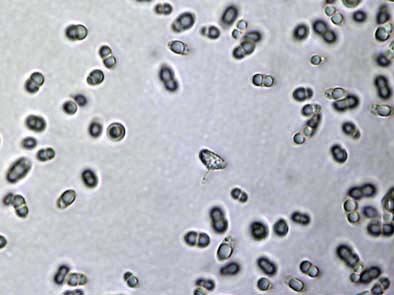

栄養細胞に生じた小柄 (???) かどうかわかりませんが写真をおくります。顕微鏡観察を行なってみたら,

菌体に金魚の糞みたいになにか出ている様子がいくつか確認できました。写真は顕微鏡

(対物40, 接眼10) の接眼レンズからコリーメート法にてデジカメ (携帯電話)

で撮影したものを部分的に切り取って画像処理しております。スケールがないので大きさを示すことができません。

|

|