化粧品会社で微生物試験を行っています■■と申します。いつも参考にさせていただいています。

早速質問なのですが, 真菌 (カビ類) を顕微鏡観察したい場合, どのようにして顕微鏡観察したらよいのでしょうか??? プレパラートになんらかの形で固定して観察するのでしょうか??? 初歩的な質問で大変申し訳ありませんがお願いいたします。

【回答】

真菌の顕微鏡観察ですが, 真菌と言ってもたくさんの種類があります。また,

顕微鏡観察でも:

(1) 試料から直接, 顕微鏡観察する場合

(2) 培養した集落について顕微鏡観察する場合などがありますし, さらに,

それぞれの場合で:

(1) 無染色標本としての観察

(2) 染色標本にしてからの観察など, いろいろな場合が考えられます。それぞれによって顕微鏡観察までの手技が違ってきます。どの場合を想定して回答すべきか困惑しています。そもそも,

質問者が顕微鏡観察をする目的はどこにあるのでしょう。

・試料中の真菌要素の有無を検索することでしょうか???

・形態学的所見から属, 種の同定を試みるということなのでしょうか???

・プレパラートを作製して, 標本として長期に保存することまでを念頭に置かれているのでしょうか???

それぞれによって回答する内容が変わってきます。

どこに的を絞って回答すべきか考えましたが, 化粧品会社で微生物検査をされているとのことですので,

化粧品の真菌汚染の有無を顕微鏡的に観察し, 汚染が確認されれば, 汚染真菌について形態学的分類を目的にして顕微鏡観察をするという仮定で回答します。当然のことながら,

後者の分類を目的とする形態観察には, その前段階としての培養操作があります。培養法までこの質問箱の中で回答するのは困難ですので,

ここでは極概要に留めることを予め理解下さい。

まず, 化粧品などの試料中の真菌要素 (fungal elements) の検索ですが,

遠心などの濃縮操作の後に鏡検することを勧めます。この時, 真菌要素をきちんと見極めるにはかなりの熟練を要します。無染色で絞りを絞って

(コンデンサーを下げて) も, 他のものとの識別が困難な場合が多いので, グラム染色することを勧めます。真菌要素は“グラム陽性”に染色されるので,

無染色よりも数段検索し易いですが, これとて完璧ではないことを含み下さい。なお,

真菌と言っても, 大きく「いわゆる酵母yeast」と「糸状真菌mold」に区分することがありますが,

質問者の意図は後者の「糸状真菌mold」であると仮定して簡潔に回答を続けます。

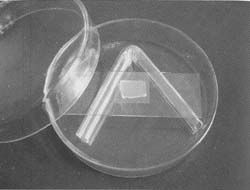

サブロー寒天培地などの適切な培地に培養して得られた集落 (コロニー) から図1に示すような「スライドカルチャー/slide-culture」を行ないます。

(図1 スライドカルチャー)

サブロー寒天培地などの適切な培地から, 直方体に培地を切り出して, シャーレ内のブリッジ (ガラス棒をV字状に曲げて切断したもの) の上にセットしたスライドグラスに置きます。この直方体の培地に培養真菌を白金耳で接種し, 上からカバーグラスを被せます。後は, 乾燥を防ぐ目的でシャーレ内に滅菌水を適量入れて培養します。培養状態を観察しながら, 適当な培養日数のところで, スライドグラスをピンセットで慎重に剥がし, 別に「ラクトフェノールコットン青」液を一滴滴下したスライドグラス上に置きます。これで染色標本の完成です。後は鏡検するだけです。

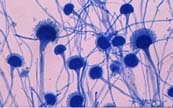

(図2 写真左 Microsporum canis のラクトフェノールコットン青染色)

(図3 写真右 Aspergillus fumigatus のラクトフェノールコットン青染色

図2は皮膚糸状真菌の Microsporum canis の大分生子を, また図3は

Aspergillus

fumigatus をそれぞれラクトフェノールコットン青染色した検鏡像を示しますが,

その真菌に特有の形態学的所見から属/種の同定が可能になります。なお, カバーグラスの周囲をマニュキュア

(ネイルエナメル) で封じれば, 長期間の保存にも充分に耐えます。試してみて下さい。スライドグラスをピンセットで剥がすタイミングが成功の大きなポイントになりますので,

いくつかのセットを準備して, 培養日数を変えて標本作製すると良質な標本に出会える確率が増します。

以上, 簡潔にお答えしました。