膀胱とは

膀胱は下腹部、恥骨の背側にある臓器で、おしっこを貯める機能(蓄尿機能)、おしっこを排出する(排尿機能)という役割をもちます。腎臓で造られたおしっこは、腎盂・尿管を通って膀胱まで通過します。尿がある程度貯まると尿意(尿をしたい感覚)を生じ、膀胱の筋肉が収縮することにより排尿できます。

膀胱がんについて

膀胱の内側を覆う粘膜から発生するがんで、いくつかの組織型に分類されます。約80%のがんは、膀胱の粘膜である尿路上皮(移行上皮)から発生し、尿路上皮がん(移行上皮がん)と呼ばれます。まれに扁平上皮がん、腺がんも発生します。発育形式から大きく2つに分け、①筋層非浸潤がん(根元に茎をもち、膀胱内に向かって腫瘍が発育するタイプ)、②浸筋層浸潤がん(膀胱内への発育ははっきりせず、膀胱の壁の中に浸潤し発育するタイプ)に分類されます(図)。

①筋層非浸潤がん、②筋層浸潤がん

疫学および原因

男女比は2~3対1で男性に多いがんです。加齢とともに発生する頻度は多くなります。40歳以降に発生する傾向がありますが50~60歳代にピークがあります。

膀胱がんの原因と考えられているものは①喫煙、②化学物質、③慢性膀胱炎などがあります。特に喫煙に関して、喫煙者は非喫煙者の2~3倍の発がん率といわれています。

症状

痛みの症状を伴わない血尿が約80%に見られます。

排尿時痛、残尿感、頻尿などの膀胱刺激症状などで発見され場合もあります。

検査

肉眼的血尿の有無に加え顕微鏡的な血尿の有無について確認します。

提出された尿中に混在する膀胱粘膜の細胞を病理学的に調べる検査です。尿を調べるだけなので、患者さんに苦痛は与えません。がんの悪性度にも左右されますが、陽性率が30%程度と言われています。

血中(採血による)の膀胱がんの腫瘍マーカーは存在しません。しかし、最近になり尿中 Bladder Tumor Antigen test (BTA test)が再発予測のマーカーとして確立され、当院でも採用しています。

腹部超音波画像により膀胱がんを確認することがあります(図)。最も簡単に行える検査の一つであり、人間ドックや二次検診でも行われます。しかし、膀胱がんの浸潤度を確認するまでには至りません。

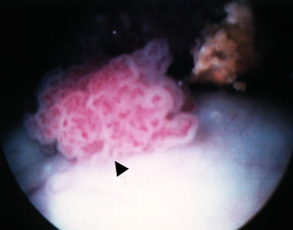

膀胱がんの診断に最も有用な検査です。尿道より内視鏡を挿入し(図)、直接膀胱内を観察する方法です。がんの発生部位、大きさ、数、形状(乳頭状、有茎性・広基性)周囲粘膜の性状など、治療方針を決定する上で重要な情報が得られます。図は典型的な膀胱がんで乳頭状有茎性腫瘍を示します。イソギンチャクのような外観です。

|  |

| 図)軟性膀胱鏡 | 図)膀胱鏡所見(➡は膀胱がん) |

膀胱がんの浸潤度やリンパ節転移、他臓器転移の検査に行います。造影剤を血管内に注入して検査を行うことにより、造影効果などを確認します。

CTと同様の検査ですが、がんの浸潤度を判定するにはCTよりも有用な検査です。とくに膀胱周囲の脂肪組織への浸潤の有無を診断するにはMRIが有用です。

臨床病期分類

病状の進行具合を臨床病期といい、ここでは、「腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約 第1版 日本泌尿器科学会・日本病理学会・日本医学放射線学会/編 2011年」の分類を示します。

Tis:上皮内癌(CIS)

T1:上皮下結合組織に浸潤する腫瘍

T2:筋層へ浸潤する腫瘍

T2a:浅筋層に浸潤する腫瘍(内側1/2)

T2b:深筋層に浸潤する腫瘍(外側1/2)

T3:周囲脂肪組織へ浸潤する腫瘍

T3a:顕微鏡的

T3b:肉眼的(膀胱外の腫瘤)

T4:次のいずれかに浸潤する腫瘍:前立腺間質、精嚢、子宮、膣、骨盤壁

T4a:前立腺間質、精嚢、または子宮または膣に浸潤

T4b:骨盤壁、または腹壁に浸潤する腫瘍

N1:小骨盤内に1個のリンパ節(下腹、閉鎖、外腸骨および前仙骨リンパ節)

N2:小骨盤内に多発性リンパ節(下腹、閉鎖、外腸骨および前仙骨リンパ節)

N3:総腸骨リンパ節転移

M1:他臓器に転移がある

外科的治療

尿道から内視鏡を挿入してがんを電気メスで切除する方法です。筋層非浸潤がん(T1以下)で適応となり根治することができます。切除した組織は病理医が組織学的診断を行い、浸潤がん(T2以上)と診断されれば追加治療(抗がん剤動脈注入療法や膀胱全摘除術)が必要となる場合があります。

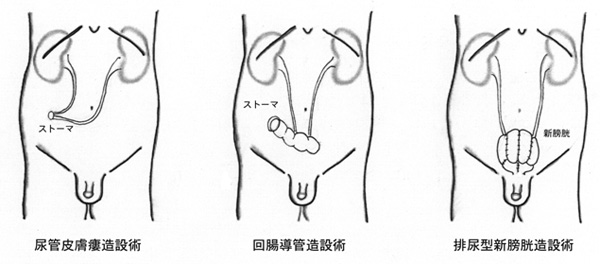

浸潤性膀胱がん(T2以上)に適応で膀胱をすべて摘除する方法です。膀胱がすべてなくなるわけですから尿を出すための何らかの方法が必要となり、これを尿路変向き術といいます。

※ 尿路変向術

左右の尿管をそのまま下腹部に出しストーマを作る方法です。最も簡単な尿路変更で腸管を使用せずにできることや、短時間で手術ができる等の長所があります。しかし術後には尿の流れが悪い場合が多く尿管にカテーテル留置が必要となり、定期的に交換しなければならないという短所もあります。

小腸の一部(回腸)を使い尿の『通り道』を作る方法です。一部遊離した回腸に左右の尿管を植えて回腸先端を下腹部から出し、ストーマとする方法です。腸管を使用しますが、さほど合併症はなく、尿管ステント留置はほぼ必要となりません。最も一般的な尿路変更と言えます。

小腸を使用し、人工的な膀胱を作成し、尿道をつなぐ方法です。尿道から尿を出すことが可能でありストーマがないため生活の質は著しく向上します。しかし、膀胱がんは尿道にも再発する危険性があることと、手術時間が長いという短所もあります。

膀胱内注入療法

再発がんや再発の可能性が高い筋層非浸潤がんの予防、上皮内がんに対する治療に行われます。膀胱内に薬剤を注入する方法ですが外来通院でも可能で、週に1回、約8週行います。BCG膀胱内注入療法にいたっては、『がん』の程度によりますが3か月に1回、3年間継続することもあります(これを維持療法といいます)。

アドリアマイシン、マイトマイシンC等を膀胱内に注入する方法です。主に筋層非浸潤がんの再発予防に行われます。

抗がん剤の膀胱内注入より効果は強く副作用も大きい治療です。悪性度の高いものや多発性の筋層非浸潤がんの再発、または上皮内がんに対する治療として使用されます。副作用として膀胱刺激症状(排尿困難、頻尿、血尿等)、重篤なものでは肺結核、肉芽腫性前立腺炎、膀胱萎縮などがあります。

化学療法

進行性の膀胱がんに対して施行され、多剤併用療法(複数の薬剤を使用すること)が一般的です。移行上皮がん(尿路上皮がん)で行われるのはGC療法(ゲムシタビンとシスプラチンという薬の併用)とM-VAC療法(メソトレキサート・ ビンブラスチン・アドリアシン・シスプラチンという薬の併用)です。当科では副作用の少ないGC療法をメインに施行しており最近10年間の成績から40%の奏効率を認めました。

浸潤性膀胱がんの腫瘍の縮小を目的とした術前処置、または手術不能例などに行われます。当科ではシスプラチンとアドリアマイシンを併用して使用しており69.2%の有効性を認めました。

放射線療法

尿路上皮がんには放射線感受性が認められており、浸潤性膀胱がんの手術不能例に用いられます。抗がん剤動脈注入療法と組み合わせたり、低用量のシスプラチン全身投与と組み合わせたりするのが一般的です。