腎臓とは

腎臓はわき腹に左右一対ある臓器でソラマメ状の形をした臓器です(図)。10cm×5cm×4cm程度のサイズが一般的とされます。心臓から血液の約1/4が腎動脈に流入し腎静脈を経由して体内に戻ります。血液が腎臓を通過する際に腎臓自身が尿をつくりだすわけです。つくられた尿は尿管、膀胱を経由して体外に排出されます。腎上方(頭側)には副腎という臓器が存在し体内のホルモン調節を行っています。腎筋膜(Gerota筋膜)は腎周囲の脂肪織および副腎を取り囲む膜で、言わば『バリア』の役目をします。

図)腎臓の構造(左腎臓:背後からみたところ)

腎臓のはたらきは大きく2つあります。①体内の水分・老廃物を排泄すること ②体内の電解質バランスを調節することです。その他にも、③血圧をコントロールするホルモンを分泌 ④赤血球を増加させるホルモン(エリスロポイエチンといいます)を分泌 ⑤体内のカルシウム量を調節するホルモン・ビタミンDを活性化する、などがあります。

腎臓癌の疫学および原因

腎臓がんは正確には『腎細胞がん』と呼ばれます。いわゆる腎臓の尿細管上皮から発生するがんの名称です(図)。人口10万人に2~3人に発症すると言われています。主に40歳代から70歳代に多く、男女比は2~3:1です。日本は欧米より発症頻度は低いとされてきましたが年々増加傾向にあるようです。喫煙が大きな原因の1つとされ、喫煙者では非喫煙者の1.1~2.3倍の発生率といわれています。

図)腎細胞がん(腎臓を半分に開いた写真、➡が腫瘍)

症状

進行した症例では、血尿、側腹部腫瘤、疼痛等の症状が出現し、これを古典的3主徴といいます。しかし最近では人間ドックや検診などの画像診断(超音波やCT)の発達によりこのような症状が出現する前に早期に発見することが可能となってきています。つまり、無症状で発見されることが多いわけです。

検査

腹部超音波検査はおなかに超音波をあて、その反響を映像化することで臓器内部の状態を確認することができます。腹部超音波検査は人間ドックや検診で用いられることも多く、早期の腎がんが発見される場合も少なくありません。

通常、診断は造影剤を使ったCT検査にて可能です(図)。また、3D-CTでは通常のCT検査をコンピューター処理し腎臓の血管の走行、栄養動脈の確認を3次元で確認することが可能です。主に術前検査で行われ、手術時の血管処理の貴重な情報になります。

|  |

| 図)腹部造影CT(➡腫瘍) | 図)3D-CT(➡腎動脈) |

臨床病期分類(TNM分類)

病状の進行具合を臨床病期といい、ここでは、「腎癌取扱い規約 第4版 日本泌尿器科学会・日本病理学会・日本医学放射線学会/編 2011年」の分類を示します。

T1:最大径が7cm以下で、腎に限局する腫瘍

T1a: 最大径が4cm以下

T1b: 最大径が4cmをこえるが7.0cm以下

T2:最大径が7cmをこえ、腎に限局する腫瘍

T2a: 最大径が7cmを超えるが10cm以下

T2b: 最大径が10cmをこえるが腎に限局する腫瘍

T3:主静脈内に進展または腎周囲脂肪組織に浸潤するが、同側の副腎への進展がなくGerota筋膜をこえない T3a: 肉眼的に腎静脈やその他区域静脈(壁に筋組織を有する)に進展する腫瘍、または腎周囲および/または腎洞(腎盂周囲)脂肪組織に浸潤するが、Gerota筋膜をこえない

T3b: 肉眼的に横隔膜下の下大静脈内に進展する

T3c: 肉眼的に横隔膜上の下大静脈内に進展、または大静脈壁に浸潤する

T4: Gerota筋膜をこえて浸潤する

N1:1個の所属リンパ節転移

N2:2個以上の所属リンパ節転移

M1:遠隔転移あり

外科的治療

腎臓がん治療の最も一般的に行われる術式です。腎動脈・腎静脈の結紮、腎筋膜(Gerota筋膜)・副腎を含め腎臓をすべて摘出することが基本となります。腎臓への到達方法は、①経腹的、②経腰的、③経胸的の3種類があります。腎がんは転移巣が存在しても腎臓を摘除したほうが、その後の治療成績が良いとされます。

腫瘍を取り除き可能なかぎり正常部分を残存させる術式です。条件として腎臓の働きが悪い患者や、糖尿病や高血圧を合併し将来、腎臓の働きが低下する可能性が高い場合が対象になります。この手術の適応は、①腫瘍サイズが小さく単発であること(一般に直径4cm以下)②悪性度が低く転移所見がないと考えられるもの、③境界が明瞭なもの、④解剖学的に部分切除が可能なもの(腎盂・腎洞に浸潤せず腎臓の表層近くで外方に膨張するタイプ)があげられます。

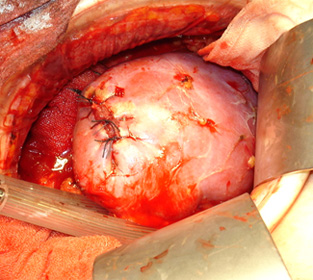

|  |

| 図)腎臓の表面に凸型の腫瘍があります。 | 図)切除し縫合した後です。 |

薬物治療

一般的に免疫とは病気に対する抵抗力や自己防衛反応を言います。腎臓がんでは、がんの発生や進行が免疫に関連するとされ、インターフェロンやインターロイキン2を用いた免疫療法が行われてきました。遠隔転移のみられる場合や再発予防に10~15%の効果が期待できることから、広く使われてきました。

腎臓がんには、IFN-αとIFN-γが使用されます。IFNはIFN自体ががん細胞を破壊する直接的作用と、IFNがリンパ球などの免疫細胞を活性化しそのリンパ球ががん細胞を破壊する間接的作用の2つの作用が考えられています。オーアイエフ®、スミフェロン®などがあります。

IL-2のがんに対する作用は、リンパ球などの免疫細胞を活性化しそのリンパ球ががん細胞を破壊する間接的作用が主です。イムネース®などがあります。

分子標的治療とは、がん細胞の増殖にかかわる分子の働きを抑えることにより、がんの進行を抑える治療です。手術適応外の場合や遠隔転移がある場合が適応とされますが、術前補助療法として使用されることもあります。

ソラフェニブ(ネクサバール®)、スニチニブ(スーテント®)、アキシチニブ(インライタ®)、パゾパニブ(ヴォトリエント®)などがあります。

エベロリムス(アフィニトール®)、テムシロリムス(トーリセル®)などがあります。

免疫によって『がん細胞』に攻撃を加えるリンパ球を特にキラーT細胞(細胞障害性T細胞)といいます。このキラーT細胞の働きにブレーキをかけてしまうのが、がん細胞の表面に表れるPD-L1という物質です。PD-L1はキラーT細胞表面のPD-1と結合し、がん細胞に対してT細胞を不応答にしてしまいます。この薬剤はPD-1とPD-L1との結合を阻害し、がん細胞を効果的に抑制する効果があります。2016年8月に既治療の根治切除不能または転移性腎がんに対してニボルマブ(オプジーボ®)が使用可能となりました。